來源: 泉州海外交通史博物館 日期 :2021-06-21 16:17:59 瀏覽量 :490

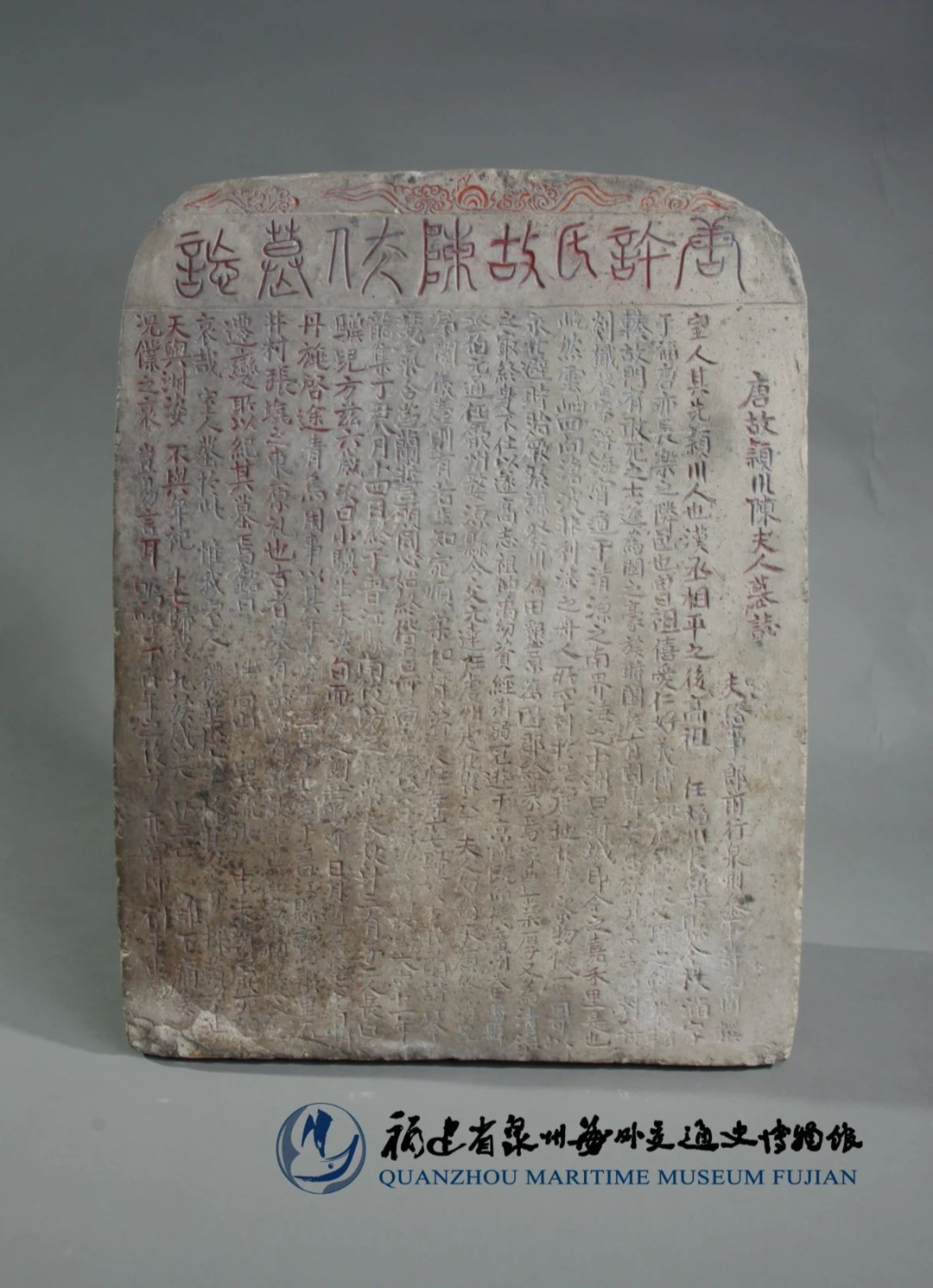

1973年前后,泉州東郊仕公嶺東南面石井鄉村民取土挖到一座唐墓。墓內保存一方磚質墓志銘,長54厘米,寬41.5厘米,厚4.5厘米。頂部有云氣火球紋。銘首陰刻“唐許氏故陳夫人墓志”,篆體。正文陰刻20豎行,楷書。

唐大中十一年(857)許氏故陳夫人墓志

該墓志銘最早為國立華僑大學派出所葉道義先生發現和保存,經我館劉志誠聯系,他于上世紀80年代初將《唐許氏故陳夫人墓志》捐贈給泉州海交館。1995年經國家文物局組織專家認定為一級文物。

墓主乃泉州嘉禾里(今廈門)人、(江西)虔州虔化縣丞陳元達之女,17歲嫁泉州參軍許元簡。唐大中十一年(857年),陳氏卒于第二胎產后六日,年僅23歲。其夫悲慟之余,親撰志銘。

墓志銘記述陳氏高祖,任福州長樂縣令,任滿后家居福清。到曾祖陳僖時,“門有敢死之士,遂為閩之豪族。”時福建長官“閩侯”蠢蠢欲動,有“問鼎之意”,欲拉陳僖一起叛唐。(按,以每代25年計,推斷陳僖正碰上安史之亂。)陳僖無意反叛朝廷,但自己力量不足以對抗閩侯,只好遠走,寓居“嘉禾里”。如《墓志》所載:“罄家浮海,宵遁于清源(即泉州)之南界,海之中洲曰新城,即今之嘉禾里是也。”

唐時泉州的嘉禾里即今廈門,廈門正是“海之中洲”“屹然云岫”。這塊墓志銘告訴人們,安史之亂時,廈門稱“新城”。最遲至大中十一年(857年),廈門已稱“嘉禾里”。這糾正了《閩書》《鷺江志》《廈門志》等方志所謂:“宋太平興國間,島上長嘉禾一莖多穗,遂名嘉禾”和《廈門志·陳黯傳》“嘉禾乃宋時之稱,唐時未有也”的錯誤。

墓志銘還告訴人們,“新城”才是廈門較早的名稱,后改稱“嘉禾里”。最遲至大中十一年,廈門已設立行政機構“嘉禾里”,負責整個廈門的政治、經濟、治安,履行唐王朝的法權,行政上隸屬于泉州南安縣。宋朝的嘉禾里乃是宋承唐制,沿襲唐稱。

據這塊墓志銘所載,可知泉州的一些坊鄉街巷亦多沿舊稱。如今泉州“南俊巷(路)”,沿襲唐稱至今,只是從最初的“南俊坊”名演變成“南俊巷(路)”名。泉州東郊的“石井鄉”,自唐至今亦沿舊稱,但已衍為頂石井、下石井兩村。

陳僖家族登廈門島后,“度地形勢,察物優宜”,乃“發川為田,墾原為園”。對開發廈門,成績顯著,故得到地方的承認“郡給券焉”。生產的發展,很快地使其“家豐業厚,又為清源之最。”

這一墓志銘的發現,改變了“廈門自宋以上無可考”的情況,為研究廈門開發史,提供了重要實物證據,是件極其寶貴的重要文物。

參考文獻:

(劉)志誠,《最早記載廈門歷史的文物——〈唐許氏故陳夫人墓志〉》,載《福建論壇(文史哲版)》,1986年第2期。

文字:安靜

編輯:孫婉琳

二審:胡曉偉

終審:林瀚

閩公網安備35050302000445號

閩公網安備35050302000445號