來源: 泉州海外交通史博物館 日期 :2021-05-06 16:17:44 瀏覽量 :416

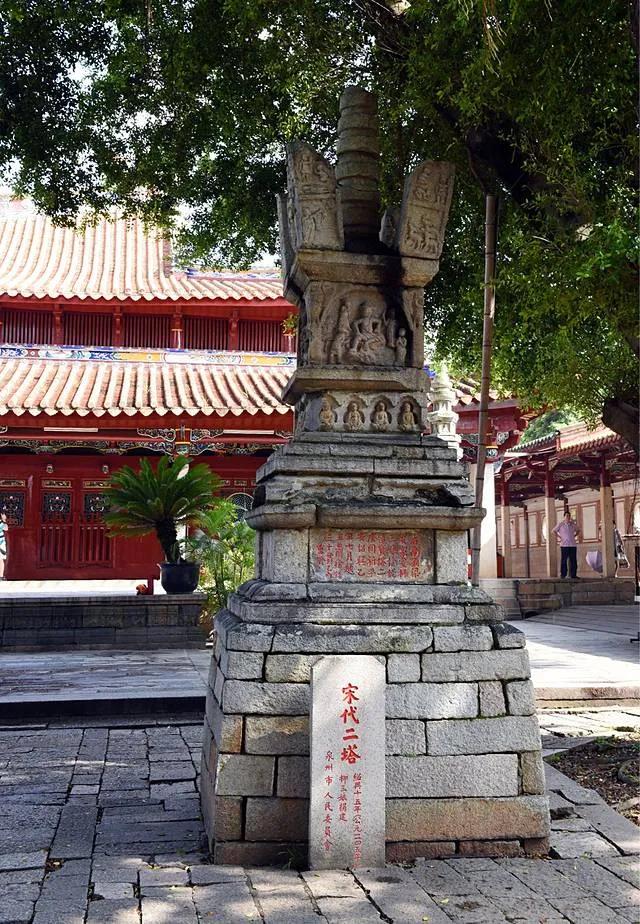

1982年的第九號強臺風襲擊泉州時,開元寺大雄寶殿前月臺東南側的一棵榕樹被刮斷,擊倒了一座南宋紹興年間建造的方形石塔。泉州市文物管理委員會派員進行清理和修復。

在清理倒塌的石塔構件時,于塔下的束腰基座部位發現了銀制鎏金的佛雕像、銅鏡、銅錢,并在高臺基座內正中及周圍的填土中發現了南唐保大四年(946)建造的佛頂尊勝陀羅尼經幢的幢身及其殘構件。此外,還在清理的填土中發現了唐、宋時期的青、白瓷片。

發現的部分珍貴文物于1983年、1992年,分2次移交泉州海交館。現將這些珍貴館藏文物介紹如下:

由葫蘆頂神帳、佛像和須彌座三部份組成,通高15.5厘米。神帳上尖下圓,頂端突一圓形復缽,上置葫蘆剎尖,高12厘米,最下端徑長4厘米,重17克。正面刻人字形帳面,背面從右至左,由上下有五十二字分成五行的陰刻楷書:“泉州右南廂宣明坊女弟子 柳三娘與夫主梁安共舍 寶塔一座永充供養合 家人口等增延福壽時 紹興十五年六月日弟子梁安題”。

從人字形的帳面,可看到一尊觀音立于三疊蓮瓣的蓮花座上。蓮葉細小而尖,葉無脊。雕像刻工精細。圓形的須彌座高為3.5厘米,上下刻仰覆蓮瓣。束腰部份分等距離地刻出六個壸門,無聞柱,兩壸門之間刻有花卉圖案。須彌座下出六個圭角。上刻圓板形,板上鏤有一朵祥云,承托著蓮花座上的觀音佛像,整個佛像則為神帳罩住,精巧別致,玲瓏剔透,具有較高的藝術價值。

銀質鎏金觀音雕像神帳上的銘文,為我們提供了建塔的具體時間為“紹興十五年六月”。出土的銅錢中,時間最晚的是“紹興通寶”,這與上述銘文提供的時間是一致的,說明了該石塔建造于南宋紹興十五年(1145)后。

高4厘米,重17克。盤膝跌坐,螺發,高鼻,身著僧服,左手平伸于膝前,右手上舉于胸前,五指纖細。雕琢精細,紋理線條清晰流暢,甚為精美。

直徑13.5厘米,鏡呈圓形,邊沿飾成八菱花狀,鏡面微凸,有綠色銅銹,制作較粗。鏡背中央有一圓形鈕,陽鑄一長方形的框,內刻兩行十四字陽文楷書:“湖州儀鳳橋石家真正一色青銅鏡”。

直徑為14厘米,形狀基本相似前一面銅鏡,而銘文的字跡模糊不清,難以辨析。表面氧化發黑、銹蝕。

邊長8.5厘米,鏡呈方形,鏡身較薄,鏡面平直。鏡背內凹且中央有一鈕,鏡背對角鑄有對稱花卉和對稱蝴蝶紋飾。

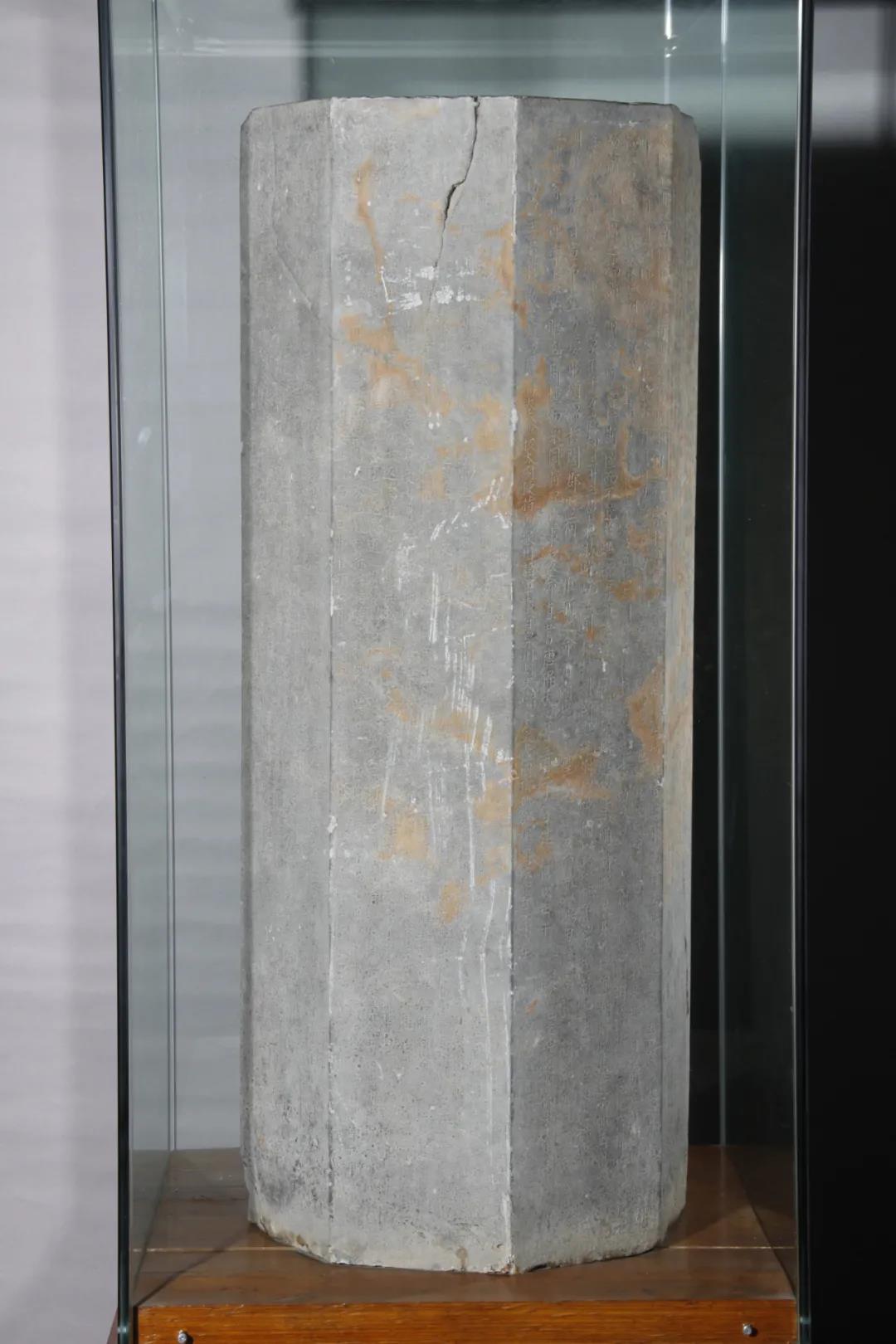

南唐保大四年(946)的佛頂尊勝陀羅尼經幢幢身立于臺基內的正中,表面灰白色,橫斷面呈八角八面,每面寬19厘米,高120厘米,刻滿經文,共計七十六行。經文為工整的楷書,刻工精細。經幢幢身結構細密,吸水性較強,質地較脆,系屬石灰巖,是特地從太湖采來的湖石,這在經幢經文中敘述建幢的原因和經過時有明確的交代。

經幢銘文中刻記施舍建經幢人的姓名,其中有許多地方官員,如“州司馬專客務兼御史大夫陳光嗣”、“州長史專客務兼御史大夫溫仁儼”、“軍事左押衙充海路都指揮兼御史大夫陳匡俊”、“榷利院使劉拯”,還有“光祿大夫檢校尉持節泉州諸軍事守泉州刺史御史大夫上柱國瑯玡郡開國侯食邑一千戶王繼勛”等。以上官職,多為史書所缺,可為五代史職官志補白,亦是研究泉州五代時社會經濟史、海外貿易史的重要實物材料。

參考文獻:

林宗鴻,《泉州開元寺發現五代石經幢等重要文物》,載《泉州文史》第九期, 1986年,第29-32頁

閩公網安備35050302000445號

閩公網安備35050302000445號